第57期专题文章—2018年9月号

王晓静博士

本院讲师

当我们一同聚集在基督面前,当我们尽可能多地共处于「同一屋檐之下」,基督已然使我们彼此合一了。当我们在祷告中谦卑,我们总会发现我们是属于彼此的。比以往更甚,今日的我们有机会活出那超越种族、文化与世代的共融。[1]

今年四、五月间,笔者受邀出席了在香港召开的「亚州合一运动」国际学术研讨会以及基督教中国宗教文化研究社六十周年社庆圆桌论坛。前者以基督信仰的普世性及教会之大公精神为研究对象;后者主题围绕本土神学的构建,讲求于在地处境下发掘本土教会的特质与使命。「普世」与「本土」,二者看似为相互矛盾、冲突的两种属性,然而在世界基督教发展过程中,二者却又相互依存,是为一体两面。一方面,信徒间生发出相互合作、合一、寻求基于共同信仰与实践的认同感;另一方面,各族各地的基督信仰需要并探寻着如何独立、多元且处境化地发展。「普世」与「本土」这两条进路为我们了解世界基督教的发展及特征提供了双重视角。

本土教会与普世教会

以中国为例,早在二十世纪二十年代,中国教会应民族自决意识的增强、社会政治形势的需要,掀起了一场基督教本色化的浪潮。在此期间,中国教会涌现出一批致力于本色化讨论的神学家,如我们熟知的赵紫宸、吴雷川、谢扶雅等。先贤们本着当时在地的处境,探寻着基督教与自己所生活的时代及实在(reality)之间的关联性;与此同时,当中的许多人亦将眼光投注于更为宏观且俱普世维度的教会属性。

说到赵紫宸,或许人们首先想到的是他如何致力于基督教与中国文化、中国社会处境的适应与切合,想到赵氏阐述基督教之相关性、处境化的文字。诚然,赵氏的诸多论著详尽阐释了基督教与中国文化之间的关联性;[2]然而另一方面,赵氏的文字中还包含了一个常为人所忽视的面向:本土教会与普世教会的关系。

以赵紫宸1923年发表于《教务杂志》(The Chinese Recorder)的文章〈中国教会与普世教会的关系〉(‘The Relation of the Chinese Church to the Church Universal’)为例,文章表达了赵氏就教会的本土性与普世性之间关系的基本观点。首先,具有本土特质的教会并非一个孤立的存在,而是与其他民族/国家的教会共同连结构成普世大公教会:

普世教会具有多种形态且包含不同宗派,中国教会是这同一上帝教会的多个分支之一。⋯⋯普世教会广散的羽翼之下,中国教会不单单继承了普世教会生命的丰富,更延续其大公精神的广度⋯⋯中国教会,乃普世基督教所出,超越隔阂、边界、国族差异、并一切的狭隘、争执和自以为义。[3]

另一方面,赵氏强调教会发扬其普世大公精神的前提是确立其主体意识及本土特质:

要成为一个全备的教会,中国教会需要郑重地担负起探寻自我本真的任务。中国教会有其自身处境,血脉中流淌着自己民族的历史;中国教会需要去了解和救赎自己的民,需要去发掘属于本民族的、灵性的特质。

正如其他共同组成普世教会的众教会一样,中国教会乃是民族的教会。⋯⋯中国教会应尽快推进国人民族意识的成长,透过民族的觉醒,使得中华民众早日发现其本真,并以其独特之处贡献于世界。只有通过民族(national)真正的发展,国家之公民方得以拥有国际化(international)的视野和思维。[4]

在赵紫宸看来,教会确立主体意识及身份认同,与其连结于普世教会的关系,这二者相互依存,并非矛盾。对于教会而言,基督教本土化/在地化首先解决的是教会的主体意识和身份认同问题。另一方面,在地化从来不应该导致本土教会与普世教会之间联系的割裂,亦并非单单强调在地化,强调与本土社会处境相适应,同时间却忽视了与普世教会的关联,削弱基督教的本真及普世意义。

「在基督里合而为一」(‘All One in Christ Jesus’)

从教会历史的角度来看,基督教的普世合一精神首先体现在跨宗派的共融。今年正值中华基督教会创会一百周年(1918-2018),教会创立伊始即联合了十六个新教宗派,就其规模而论是当时基督新教在华最大规模的合一教会,亦是第一个跨宗派合一的全国性教会。中华基督教会的诞生正是普世教会合一运动在中国土壤中结出的「初熟果子」。[5]

普世教会合一运动发展过程中的主要动力之一,便是源自十八世纪现代基督新教宣教运动的兴起,一场世界范围内的宣教运动带动了宣教地不同差会间的相互合作。正如Ruth Rouse所言:

尽管(宣教运动)并非以普世合一为目的,但却在结果上间接促进了普世教会合一的发展。宣教运动的产生并非是要推动间基督徒的合一,亦不是基于任何基督徒合一的理论;不过,运动营造出一种合一的意识,在不同教会的信徒之间营造出一种「和睦感」(‘sense of togetherness’)。[6]

这种合一的意识,很大程度上乃是为着福音传播的缘故。为避免不同的宗派传统差异或纷争影响福传的核心内容,从而生成的一种相互理解与合作、共融的、跨宗派及国际化的福传模式,特别以基督教青年会(YMCA & YWCA)及福音性奋兴会、如十九世纪开西大会(Keswick Convention)及圣洁运动(Holiness Movement)最为突出。[7]在世界宣教运动的大背景下,中华基督教会的创立可以追溯到在华长老会差会于1900年义和团之乱时避难上海之际商讨的合一计划。1918年4月,中华全国长老会联会总会在南京召开第五次会议时,就成立合一教会的探讨扩大到了属公理宗的伦敦会与美部会。会议成立了「中国长老会临时总会」,并暂定联合教会名称为「中华基督教联会」,是为中华基督教会创立之滥觞。[8]

需要指出的是,这种宗派间合作与共融的理念并非只是普世大公精神在不同社会处境下的延续,如前文引述赵紫宸之言,普世合一精神展现的同时,本土处境所形塑的教会特质亦尽现光彩。中华基督教会首任总干事高伯兰(A. R. Kepler)在《中华基督教会年鉴》中向读者介绍中国教会合一运动及中华基督教会的成立时,曾这样描述:

中华基督教会,是由中国信徒根据正宗的信仰,自动而组成的教会。不倡宗派,不分国界,惟求适合中国的国情,应付中国的需要。[9]

何谓「中国的国情」、「中国的需要」呢?彭锦章在1921年《中华基督教会年鉴》中这样解释以「中华基督教会」为会名的用意:

我们在这基督教上,加了中华二字。并不是要分门别派的,来分开基督。乃是因为有那不得不加这两个的缘故。第一,加上了这中华两个字,为要引起了中华信徒的「责任」心。第二,为要得那非信徒的「同情」心。第三,因为他的成立,是在基督教的精神中,按着「中国」人的情形组织的。所以自然而然的,应当有「中华」两个字。[10]

在十九世纪末二十世纪初民族主义浪潮兴起之际,中国教会及基督教组织因着对西方差会的依附关系,为中国社会的民族主义者所不容。从义和团之乱到二十世纪二十年代的非基督教运动,一系列反教运动桩桩件件都反映出中国教会与信徒在当时的社会处境下、在「天国子民」与「中华国民」的双重身分之下的两难处境。教会内外民族意识的成长亦刺激着教会自立的呼声。教会自立运动与教会合一运动可以说构成了二十世纪初中国教会历史的两条主线。面对反教运动的冲击、教会自立呼声的高涨,这「中华」二字,便成为了普世教会合一运动在二十世纪中国具体的社会处境下求索的本土化经验。

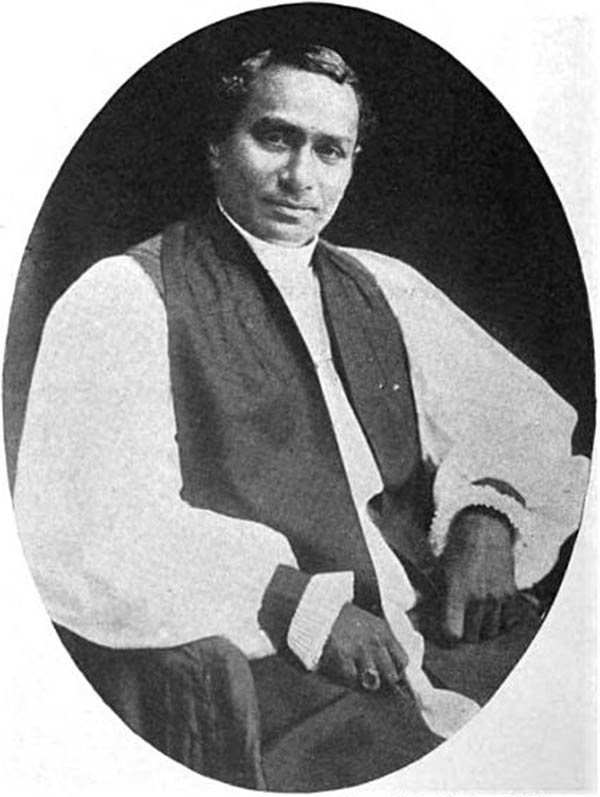

类似的合一运动同样发生在二十世纪初的印度、日本等国家。印度教会合一运动的主要倡导者Vedanayagam Samuel Azariah曾在1927年「信仰与教制」(‘Faith and Order’)会议上呼吁:

我们必须建立一个合一的教会。我们需要一个印度教会(Church of India),一个可以成为我们属灵的家的教会,一个印度宗教元素皆可得以自然表达的教会,一个圣而公之使徒教会的具有生命力的分支,一个在分裂之地成为可见的合一的标志的教会,将人们吸引到上帝的面前。[11]

Azariah在探讨印度普世教会合一运动时,首先提出的也是建立一个属于本民族而非西方化的教会。在此基础之上,这一本土教会亦须是一个具有普世大公精神的教会。另外,基于本土的具体处境,他特别强调基督徒的合一在对抗印度根深蒂固的种姓制度、以及种姓制度借助教会宗派差异而有进一步扩大的趋势的重要意义。[12]Azariah的文字流露出与赵紫宸相似的教会论思想,合一的教会,既是各宗派间相互连结的教会,亦是民族的教会、在地的教会。

此外,二十世纪教会先贤们倡导普世合一的另一个重要面向,是为民族主义情绪高潮迭起的处境下超越民族、国家、种族的差异与隔阂。「在基督里合而为一」(‘All One in Christ Jesus’)几乎成为中国普世教会合一运动以及中华基督教会创立的口号,不仅体现为宗派间在基督里合而为一,更表现在中外信徒和教会间互为肢体的合一关系。早在1910年,中国普世教会合一运动的关键人物、中华基督教会首任会长诚静怡就曾为中国教会合一运动写下这样的期许:「与基督的合一,宗派间的合一,以及民族间的合一是三股绳,扭在一起坚强不可摧毁。」[13]同一时期,Azariah也曾呼吁:「东西方之间架起的桥梁,以及在作为人类合一基础的基督里增进共同之处并扩大合一的努力,是我们这个时代最深切的需要。」[14]今时今日,「在基督里合而为一」的精神亦在诸多方面得以体现与实践:如香港中文大学崇基学院神学院每年五月组织的基督教考察团,与不同国家和地区的神学院、教会及信徒相互交流,共同敬拜;又如今年八月在香港举办「信心与修和之旅—泰泽国际青年聚会」(Taizé Hong Kong 2018)。

世界基督教的视野

认识到本土教会与普世教会之间关系的同时,亦需要我们在研究、事奉过程中拓展世界基督教(world Christianity)的视野。以上所探讨的问题、涉及的历史社会处境,都远远超出一国之界。历史上,基督教从未只是单向发展、单个中心化,而是分散发展,具有本土特性,适应于不同处境中,在世界各地呈多样性表达。当基督教在新的文化处境中生根之时,不仅外在信仰形式受到影响,其内在内容也在文化处境中得以重塑:本土民众与基督相遇的过程,亦是以其个人文化形式与思想模式进行表达、作出回应的过程。

拓展世界基督教的视野,一方面帮助我们认识到在地教会与世界各地各宗派众教会之间的关联,乃是彼此相属、同为一体;另一方面,也帮助我们从更广阔的角度认识自我之特质与价值,普世教会的丰富乃是源于我们每一个堂会、个体的独特贡献。众教会之间不再是百年前宣教差遣国与宣教地教会之间「母会」(older church)与「子会」(younger church)的隶属关系,亦非所谓「西方」与「非西方」的划分,而是彼此尊重,互为依存,相互回应与启迪—缺失任何一方都不能称之为「在基督里合而为一」。笔者四月出席的「亚州合一运动」国际学术研讨会的晚宴上,由韩国长老会牧师、印度天主教会神父及印度东正教会神父,以各自语言、教会传统及认信分别献上谢饭祷告。为期两天的会议中,不仅有严谨、专业角度的论文研讨,来自日本、韩国、台湾、香港、印度、菲律宾、马来西亚、印度尼西亚、新西兰、荷兰等各地不同宗派、认信传统的学者之间更进行着关于个人生活、信仰的分享与交流,使笔者深切感受到曾经与文献中、于纸笔间的研究在生活中活过来,似是重温历史,又见历史片段与今日真实之交会。世界基督教的视野,正是基督教所蕴涵的本土性与普世性在今时今日各族各地的发扬。正如宣教史学者Andrew F. Walls所言:

一方面,上帝按照我们的本我与特质在基督里接纳了我们;另一方面,祂接纳我们以使我们更新变化,得以从这个世界的样式成长为满有基督的形象⋯⋯这是一个令人颇感愉悦的悖论:当耶稣基督越来越多地被翻译转化进入构成我们各样民族认同(various national identities)的诸思想和生活体系中时,我们共同拥有的基于基督信仰的身分认同(common Christian identity)亦将变得更为丰富、丰盛。[15]

Footnotes

- ^ ‘Meditations by Brother Alois, 11 August’, 2018年8月11日浏览,https://www.taize2018.hk/resources/meditations-11-august。

- ^ 例如赵紫宸:〈本色教会的商榷〉,《青年进步》76(1924),8-15;〈社言︰本色教会〉,《兴华》21:35(1924),2-5;〈基督教与中国文化〉,《真理与生命》2:9-10(1927),247-60。

- ^ T. C. Chao, ‘The Relation of the Chinese Church to the Church Universal’, The Chinese Recorder 54:6 (1923): 350-51.

- ^ 同上,351-52。

- ^ 张伯怀:〈高伯兰牧师略历〉,《总会公报》14:7–10 (1942): 8,U102–0–75–31,上海市档案馆藏。

- ^ Ruth Rouse, ‘Voluntary Movements and the Changing Ecumenical Climate’, in A History of the Ecumenical Movement 1517-1948, eds., by Ruth Rouse and Stephen Charles Neill (London: SPCK, 1954), 310.

- ^ David Bebbington, Holiness in Nineteenth-Century England (Carlisle: Paternoster, 2000), 78; Charles Price and Ian Randall, Transforming Keswick (Carlisle, Cumbria: OM Pub., 2000), 114.

- ^ 陈金镛:〈长老公理伦敦三会合一之先声〉,《中华基督教会年鉴》(1918),181-82。

- ^ 高伯兰:〈中华基督教会总会概述〉,《中华基督教会年鉴》(1928),第3章,2。

- ^ 彭锦章:〈华北中华基督教会的近况〉,《中华基督教会年鉴》(1921),58。

- ^ H. N. Bate, ed., Faith and Order: Proceedings of the World Conference, Lausanne, August 3-21, 1927 (London: Student Christian Movement, 1927), 494-5.

- ^ Bate, Faith and Order, 494; Leonard Hodgson, ed., The Second World Conference on Faith and Order, Edinburgh, Aug. 3-18, 1937 (London: SCM, 1938), 52.

- ^ Cheng Ching-yi, ‘What Federation can Accomplish for the Chinese Church’, The Chinese Recorder 41:2 (1910): 160.

- ^ World Missionary Conference, The History and Records of the Conference (Edinburgh and London: Oliphant, Anderson & Ferrier; and New York, Chicago, and Toronto: Fleming H. Revell Company, 1910), 306.

- ^ Andrew F. Walls, The Missionary Movement in Christian History: Studies in the Transmission of Faith (New York: Orbis Books, 1996), 54.